中古汉语的鼻尾韵和入声韵有[-m -n -ŋ -p -t -k]六种辅音韵尾,自元朝刘鉴《经史正音切韵指南》把《广韵》的206韵总括为十六个韵摄之后,这六个鼻音和入声韵尾在十六摄中的分布就是:咸摄、深摄鼻音尾韵收双唇[-m]尾,入声韵收同部位的[-p]尾;山摄、臻摄鼻音尾韵收舌尖前[-n]尾,入声韵收同部位的[-t]尾,宕摄、江摄、曾摄、梗摄和通摄的鼻音尾韵收舌根[-ŋ]尾,入声韵则收同部位的[-k]尾。这九个摄的鼻尾韵和入声韵的韵尾两两相对,和谐整齐,中古汉语的这一语音现象在现代,普遍认为被完整地保留在粤方言里,粤方言的代表点广州话就是这六种韵尾齐备的,如:南nam˨˩,纳nap˨,山san˥,杀sat˧,风fuŋ˥,福fuk˥”。

这只是一个笼统的说法,到底是否粤语区的每一处每一韵摄都能与中古汉语保持一致?广东省,尤其是广东省的珠江三角洲、粤北和粤西是粤方言的主要流行地,本文将以这三大片的粤语作为分析的基础,就这个问题在广东粤语中的表现展开探索,以期能较全面较深入地弄清广东粤方言鼻音韵尾和入声韵尾的面貌,找寻辅音韵尾演化的途径和方式。

一、珠江三角洲

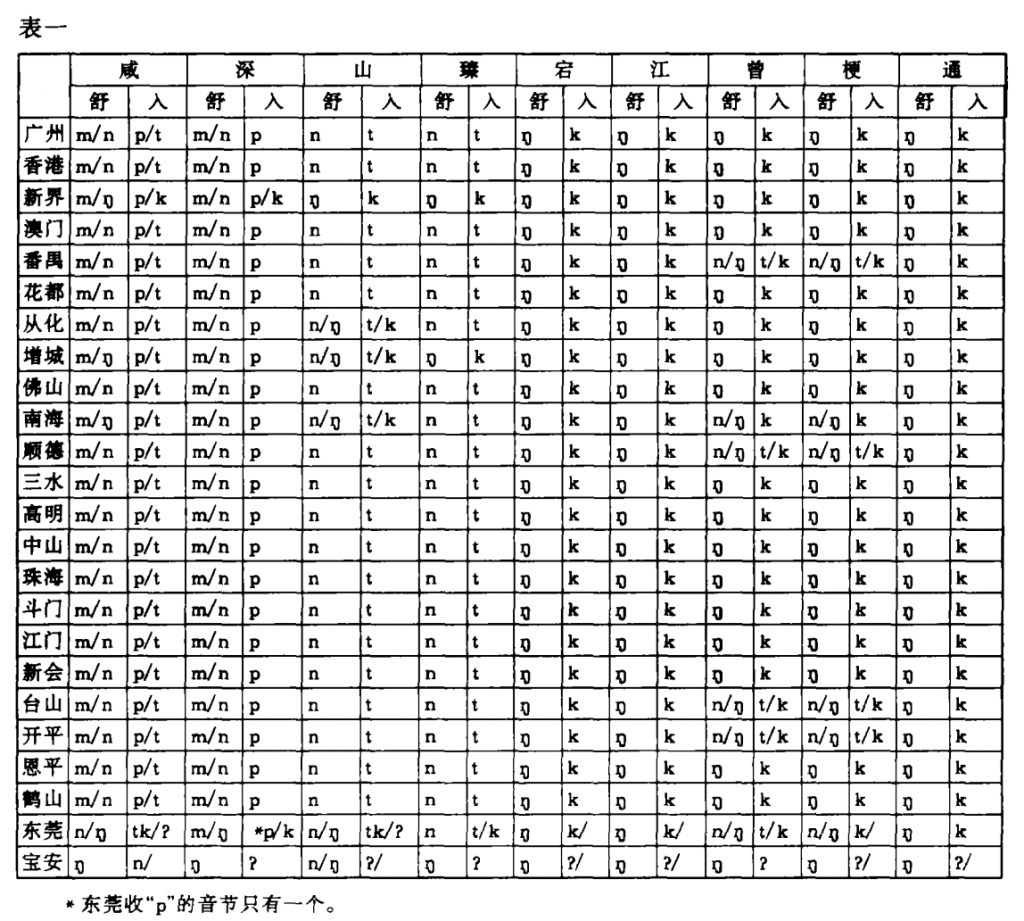

珠江三角洲东起惠州,北达从化、花都,南迄深圳、珠海、澳门,西止新会、开平、台山、恩平,是仅次于长江三角洲的中国第二大三角洲,聚集了2500万人口,号称“粤方言的大本营”,约有80%的地区通行粤方言。本文选取了珠江三角洲、广州、香港、香港新界锦田、澳门、番禺市桥、花都花山、从化城内、增城县城、佛山、南海沙头、顺德大良、三水西南、高明明城、中山石歧、珠海前山、斗门斗门镇、江门白沙、新会会城、台山台城、开平赤坎、恩平生江、鹤山雅瑶、东莞莞城、宝安沙井等24个地点,检查这些地点粤语的鼻音尾,入声尾状况。请看下页表一,表中斜线“/”后的空位表示韵尾消失,变为元音韵。下同。

表一反映了珠江三角洲粤语鼻音韵尾和入声韵尾的现状。

从地点来看,中古汉语的六种辅音韵尾在上述24个地点中保持最好的无疑是广州、香港、澳门、花都、佛山、三水、高明、中山、珠海、斗门、江门、新会、恩平、鹤山等地。这些地点的鼻音韵尾和入声韵尾基本上与中古汉语相对应,对内则各韵摄内部基本上都是[-m]与[-p],[-n]与[-t],[-ŋ]与[-k],鼻音韵尾与入声韵尾配对。其余十地的鼻音韵尾和入声韵尾却出现了不同程度的变化,而这中间混乱程度最严重的当数东莞和宝安,此两地的六种辅音韵尾之演化,不单在珠江三角洲,就是在整个广东省的粤语中,也是步伐迈得最快的。

从韵摄来看,有鼻音尾韵入声尾韵的咸、深、山、臻、宕、江、曾、梗、通九摄,在这一片粤语里,韵尾保全得最好的是深摄、宕摄、江摄和通摄,东莞和宝安(东莞保留了通摄的鼻音韵尾与入声韵尾[-ŋ -k])两处例外,其他地点的情况都与中古汉语的韵尾相同。此外,咸摄的韵尾各地也是保持得相当一致的,剔除东莞、宝安两点,表面上这一摄各地的鼻音韵尾有[-m -n -ŋ]三个,入声韵尾有[-p -t]两个,比中古汉语分别多了[-n -ŋ]韵尾和[-t]韵尾,但是读[-n -ŋ -t]韵尾的全都只是咸摄合口三等的乏、梵、凡、范韵及深摄开口三等寝韵的一些字“法、泛、凡、帆、范、範、犯、乏、禀、品”,李新魁先生(1994)认为这是“由于唇音声母的异化作用,促使[-m]尾变成了[-n]尾”、且粤语[-m -p]两种韵尾的变化显然是后起的,因为在广西京语的老粤语借词中“帆”仍念[buəm]或[fam]。

十个鼻音韵尾、入声韵尾起了变化的地点,其韵尾演变的具体情况是:

东莞能对应中古汉语辅音韵尾的摄只有通摄,收[-ŋ]尾和[-k]尾;出现在深摄开口三等沁韵、侵韵、寝韵的[ɐm]仍收[-m]韵尾;深摄开口三等缉韵仍有唯一一个收[-p]尾韵的字“入jɐp˨”,剩下的韵摄鼻音韵尾或收[-n],或收[-ŋ],入声韵尾收[-t]或收[-k],还有的收喉塞韵尾[-ʔ],甚至完全丢失塞音韵尾,出现了入声舒化现象。

东莞收[-n]尾和[-t]尾的是咸摄开口三等的盐、琰、艳、叶韵,开口四等的添、忝、添、帖韵;深摄开口三等的寝韵;山摄开口一等的寒、旱、翰、曷韵,合口一等的换、桓、缓、末韵,开合口三等的仙、獮、线、薛、元、阮、愿、月韵,开合口四等的先、铣、霰、屑韵;臻摄开口一等的痕、很、恨韵,开口三等的真、震、质,合口一等的魂、慁、混、没韵,合口三等的谆、准、稕、术、文、吻、问、物韵。必须指出的是,这些韵摄也夹杂了一些收[-ŋ -k]韵尾的音节,特别是入声音节,收[-k]尾的也不少。另外,曾摄开口一等登、等、嶝、德韵出现了部份逆向变化,读[-n -t]韵尾的音节。

上述提到的韵摄以外的,鼻音韵东莞都收[-ŋ]尾,入声韵以收[-k]尾的为主,还有收[-ʔ]尾和元音化的。出现[-ʔ]喉塞韵尾的主要是咸摄开口一、二等合、盍、洽、狎韵的一些音节,山摄开口二等辖韵的个别音节,例如:纳naʔ˨、闸tsaʔ˨、辖haʔ˨。韵尾演变最彻底的入声舒化现象咸、山、宕、江、梗五摄都有,舒化后的入声音节有的归成“变入”调,有的归入去声,例如:甲ka˧˨|鸭ŋa˧˨|擦tsɛ˧˦|各kɔ˧˦|握ŋɛ˧˦|擘mɛ˧˦。

宝安的变化较干脆,只剩下中古六种辅音韵尾中的一个,各摄的鼻音韵都收[-ŋ]尾,入声则收喉塞音[-ʔ]尾,也有入声失落辅音尾,归并到阴平[˧˥]35调中的,例如:挟ka˧˥|撒sæ˧˥|托t’ɔ˧˥|壳hɔ˧˥|柏p’æ˧˥|笛tia˧˥,这种现象在咸、山、宕、江、梗、通等摄都有发生。

香港新界锦田的辅音韵尾咸摄部分开口三、四等严、俨、釅、叶、业、添、忝、掭、帖韵音节,还有合口三等乏、梵、凡、范及深摄开口三等寝韵的部分音节鼻音收[-ŋ]尾,入声韵收[-k]尾,其他保留双唇[-m -p]韵尾。另外七摄都只有[-ŋ -k]两个舌根辅音韵尾。

南海的变化也自成一格,除深、臻、宕、江、通五摄的韵尾与中古汉语保持一致外,咸摄的鼻音韵尾是[-m -ŋ -ŋ]尾出现在合口三等凡、梵、范韵;入声韵尾是[-p -t -t]尾只出现在合口三等的乏韵。深摄开口三等寝韵也有读[-ŋ]的。山摄的鼻音韵和入声韵分别收[-n -ŋ]和[-t -k -t]韵尾,只出现在合口一等桓、缓、换、末韵和合口三等仙、獮、线、薛、元、阮、愿、月韵。曾摄鼻音韵有[-n -ŋ]韵尾,入声韵有[-k]韵尾,[-n]韵尾在开口一等登、等、嶝出现。梗摄的[-n -t]韵尾出现在开口二等庚、梗、映、陌、耕、耿、麦韵及合口三等耕、诤韵的部分音节中。

从化咸摄辅音韵尾的情况与广州话同,有[-m -p]韵尾,但在合口三等多了[-ŋ -t]韵尾,深摄开口三等的寝韵有的也读[-n]尾。山摄有[-n -ŋ -t -k]四种韵尾,[-ŋ]尾和[-k]尾在开口一等寒、旱、翰、曷韵及开口二等山、产、襉、黠、删、潸、谏、鎋韵,合口二等删、谏韵,合口三等的元、阮、愿、月韵都有。这之外的七个摄无论鼻音韵尾还是入声韵尾都可以与中古汉语对号。

增城宕、江、曾、梗、通五摄的韵尾与中古汉语保持了一致,咸摄鼻音韵尾为[-m -ŋ],入声韵尾为[-p -k],收[-ŋ -k]尾的是合口三等的乏、梵、凡、范韵。深摄开口三等寝韵也有读[-ŋ]尾的。山摄的四个韵尾[-n -ŋ -t -k]在开口一等、二等的全部韵中,开口三等仙、獮、线、薛,开口四等先、铣、霰、屑,合口一、二、三、四等的桓、缓、换、末、删、谏、鎋、仙、獮、线、薛、元、阮、愿、月、先、铣、屑等韵中都有出现。臻摄增城鼻音韵尾全部变[-ŋ],入声韵尾全部变[-k]。

番禺、顺德、台山、开平四个点的鼻音韵尾入声韵尾状况相同,都是:①咸摄的变化只有合口三等的乏、梵、凡、范韵,收[-n -t]尾;②深摄也有一个开口三等寝韵有收[-n]尾的情况,其余鼻音是[-m]尾,入声是[-p]尾;③山、臻两摄鼻音收[-n]尾,入声收[-t]尾,④宕、江、通三摄鼻音是[-ŋ]尾,入声收[-k]尾;⑤曾、梗两摄变成鼻音韵尾收[-n -ŋ]尾,入声收[-t -k]尾。[-n -t]韵尾的变化,曾摄主要表现在开口一等的登、嶝韵,尤其是开口三等的蒸韵及职韵;梗摄的变化主要在开口三、四等,合口三等庚、梗、映、清、静、劲、青、迥、径、昔、锡、陌诸韵中,开口二等的庚、耕、陌、麦韵也有[-n -t]韵尾出现。以上②、③、④三种情况与中古音是对应的。

二、粤北

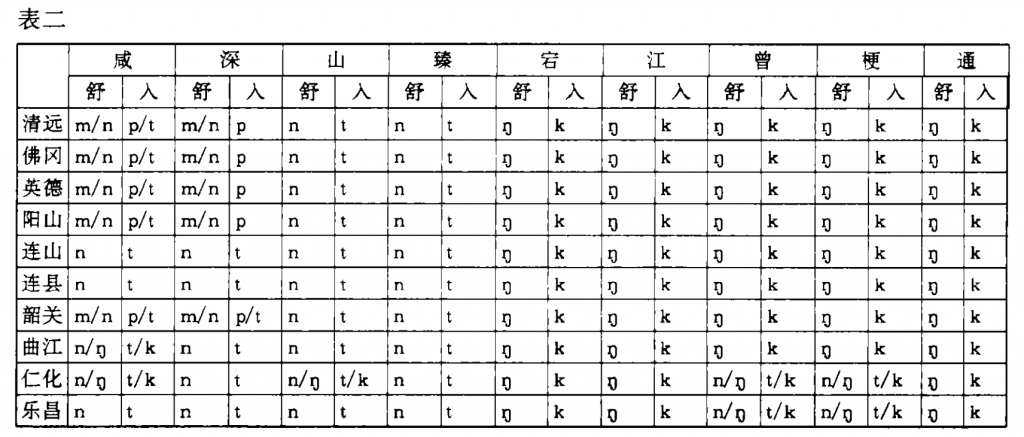

粤北地区的语言和方言很复杂,既有少数民族语言,又有汉语方言。汉语方言以客家话的人口最多,其次才是粤语(白话),此外还有一些系属未明的方言土语。我们以粤北十个县(市)清远、佛冈、英德(浛光)、阳山、连山(布田)、连县(清水)、韶关、曲江(马坝)、仁水、乐昌的粤语为例,检验这一片粤语鼻音韵尾、入声韵尾的现状,请看表二。

粤北地区粤语中清远、佛冈、英德、阳山、韶关与广州话相似,都是咸摄多了[-n -t]韵尾,深摄多了[-n]韵尾(韶关还多了[-t]尾),其余韵摄的韵尾仍对应中古汉语,保持不变。不过咸摄有[-n -t]韵尾的不仅是合口三等的乏、梵、凡、范韵,开口三等的琰韵、狎韵、叶韵等也有。连山、连县咸、深两摄的[-m -p]韵尾完全併入[-n -t]韵尾,另外的七摄韵尾则与中古汉语一致。

曲江的情况类似连山、连县,只是咸摄除了收[-n -t]韵尾,还收[-ŋ -k]韵尾。[-ŋ -k]韵尾基本上出现于开口一、二等韵,[-n -t]韵尾基本上出现于开口三、四等和合口三等韵。

仁化的变化相对复杂,除了臻摄、宕摄、江摄、通摄还能保持中古汉语的韵尾以外,[-m -p]韵尾全部併入[-n -ŋ]尾,入声韵收[-t -k]尾的摄有咸、山、曾、梗四个。具体分布是:咸摄开口一等、二等韵和合口三等韵的字读[-ŋ -k]尾,开口三等、四等韵的字读[-n -t]尾;深摄鼻音韵是[-n]尾,入声韵是[-t]尾;山摄收[-ŋ -k]韵尾的主要是开合口二等的删、山、产、谏、襉、鎋、黠韵,合口三等的元、阮、愿、月韵;曾摄变读[-n -t]韵尾的是开口三等蒸、证、职韵;梗摄变读[-n -t]韵尾的是开口二等耕韵,开口三等清、庚、梗、昔韵、开口四等清韵和合口三等清、静、昔韵。

乐昌位于粤北的最北端,与湖南省接壤。乐昌粤语也全部失落了[-m -p]韵尾,咸、深两摄的鼻音韵改收[-n]尾,入声韵改收[-t]尾。曾、梗两摄则比中古汉语多了[-n -t]韵尾,曾摄的[-n -t]尾在开口一等的等韵、嶝韵和开口二等的蒸韵、证韵、职韵出现;梗摄的[-n -t]韵尾在开口二等庚、梗、映、耕、耿、陌、麦韵出现。其他韵摄的韵尾尚能对应中古汉语。

三、粤西

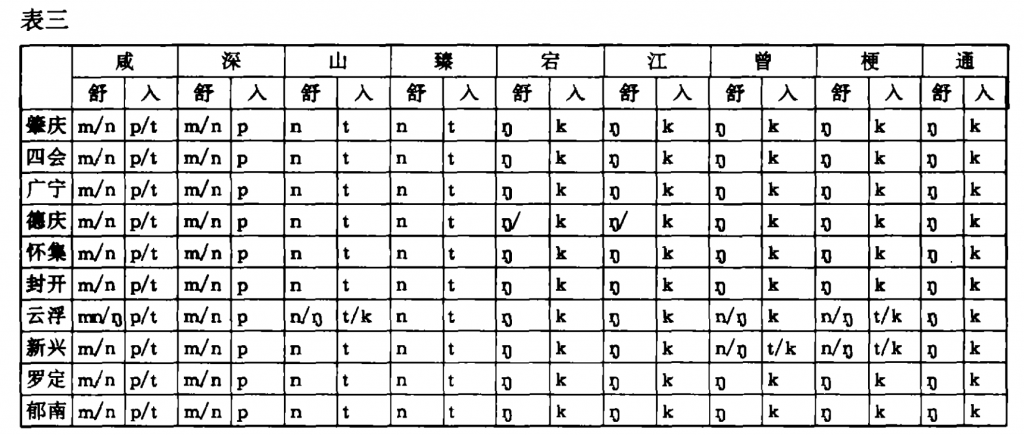

粤西地区主要通行汉语,也有某些山寨地区使用少数民族语言壮语和瑶语。粤西的汉语包括白话(粤语)、客家话和闽方言三种,但粤语的使用人口占了80%左右,是位居第一的大方言,粤方言就是从这里经由珠江的支流西江带入广西境内的。我们以肇庆(高要)、四会、广宁、德庆、怀集、封开(南丰)、云浮(云城)、新兴、罗定、郁南(平台)等县市的粤方言为例,检验这一片粤语鼻音韵尾和入声韵尾状况,请看表三:

表三显示了粤西粤语鼻音韵尾和入声韵尾的总体面貌。除德庆、云浮、新兴三处,余下的七地白话的辅音韵尾都同广州话一样,仅咸摄多了[-n -t]韵尾,深摄多了[-n]韵尾。但是咸摄[-n -t]韵尾出现的只有封开、罗定和郁南,与广州相同,另外四个地点则不仅有出现在合口三等的乏、梵、凡、范韵(咸摄合口三等的这几个韵和深摄开口三等寝韵的某些字,粤西十县(市)的粤语都无例外地收[-n -t]韵尾),也有出现在其他韵的。例如:

肇庆咸摄开口二等的狎韵、琰韵;

四会和广宁咸摄开口二等的狎韵、琰韵,开口三等的盐韵、艳韵、叶韵、严韵、俨韵、釅韵、业韵,开口四等的添韵、忝韵、掭韵、帖韵。

怀集咸摄开口二等的狎韵,开口三等盐韵、琰韵、艳韵、叶韵、严韵、俨韵、釅韵、业韵,开口四等的添韵、忝韵、掭韵、帖韵。

德庆白话宕、江两摄鼻音韵尾的变化是这一片粤语中走得最远的。说其走得最远,是因为出现了失落鼻音尾,变为元音韵的现象。这种例子在宕摄开口一等的唐、荡、宕韵,开合口三等的阳、养、漾韵,合口一等的唐、荡、阳、漾韵;江摄开口二等的江、讲、绛韵都能找到。但是,有些字同时保留了元音韵与鼻音尾韵两种读法,例如:宕tɔ˥˧,tɔŋ˥˧|畅ts’e˥˧,ts’eŋ˥˧|黄uɔ˧˩,uɔŋ˧˩|忘mɔ˨˩,mɔŋ˨˩|撞tse˨˩,tseŋ˨˩。

云浮咸摄在开口二等狎韵,开口三等盐、琰、艳、叶、严、俨、釅、业韵,以及开口四等添、忝、掭、帖韵中也改中古[-m -p]韵尾为[-n -t]韵尾了。山摄不仅有[-n -t]尾,还在开口一等的寒、旱、翰、曷韵,开合口二等的山、产、删、潸、襉、黠韵,开口四等铣韵,合口一等的换韵,合口三等元、阮、愿、月韵出现了[-ŋ]尾和[-k]尾。相反,曾摄开口一等登、等、嶝韵,还有梗摄开口二等庚、梗、映、耕、耿、麦韵,开口三等庚、梗韵却出现了鼻音[-n]韵尾和入声[-t]韵尾。

新兴咸摄的开口二等狎韵和琰韵也发生了[-m]尾、[-p]尾变[-n -t]尾的现象。另曾摄开口三等蒸、拯、证、职韵;梗摄开口三等庚、梗、映、陌、清、静、劲、昔韵,开口四等青、昔韵,开口四等青、迥、径、锡韵,合口三等庚、梗、映、清、静、昔韵却都发生了相反的[-ŋ]尾变[-n]尾,[-k]尾变[-t]尾的变化。而且,我们注音到,有的音节的韵尾,在新兴与中古汉语不相符的是老的说法,而符合的却反过来是新的说法。如:只tsɐt˥(老)、tsiak˥(新)。

四、总结

1、通过以上的论述,我们不难发现在广东的珠江三角洲、粤北和粤西三大片粤语中,鼻音韵尾和辅音尾虽然出现了程度不等、多寡不一的变化,甚至还有丢失辅音韵尾,鼻音韵和入声韵转化为元音韵的现象,但是,总的来看,辅音韵尾的情况类似广州话,在所列举的全部44个方言点里统共有26个,占了一半还多。看来,我们还是可以说粤方言较好地保留了中古汉语的鼻音韵尾和入声韵尾。当然,广州话也依然能作保留得好的代表。而在三大片粤语中,粤西片的粤语又相对比其他两片在这方面保留得好。粤西粤语辅音韵尾有变化的地点较少,变化亦不太复杂。

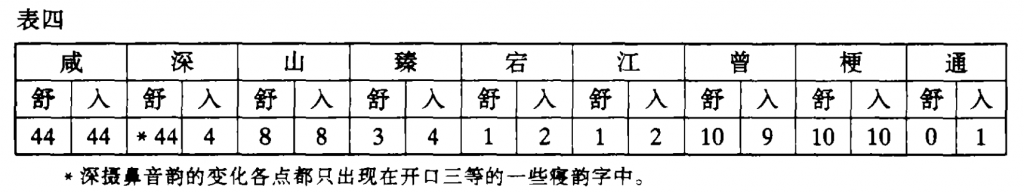

2、就韵摄而言,咸、深、山、臻、宕、江、曾、梗、通九个摄的韵尾,不论鼻音尾韵还是入声尾韵,44个地点均有变化的是咸摄,这个变化主要集中在合口三等唇音的乏、梵、凡、范韵。这一点说明了[-m -p]韵尾是最容易发生变化的。相比之下,舌根[-ŋ -k]韵尾的地位则较稳定。这不仅是因为山、臻两摄原收[-n -t]韵尾的韵一些地点改收[-ŋ -k]韵尾,咸、深两摄也有[-m -p]韵尾变化后进一步改收[-ŋ -k]韵尾的,还因为宕、江、曾、梗、通五摄的韵尾有变化的地点比较少,例如通摄就仅有一个地点入声韵尾有所改变。我们整理了一个反映各摄韵尾变化地点数目的表,请看表四,它也反映了各地各摄鼻音韵尾和入声韵尾不一定同时发生变化这样一个事实。

我们还可以再列举一些上文没有提到的地点粤语的例子,说明[-ŋ -k]韵尾比较稳固:

龙门话收[-n]尾的字有一部份,如中古仙、先、元等韵读[ɛŋ],混入[-ŋ]尾。

吴川话收[-ŋ]尾的韵母特别多,有的[-n]韵尾字并入了[-ŋ]韵尾。

化州话有的[-m -p]尾字已变为[-n -t -ŋ -k]尾,如一等覃,谈的“堪、敢、盒”字,另外一等寒韵也有些字从[-n -t]变为[-ŋ -k]尾,例如“安”读[ɔŋ],“渴”读[hɔk]。

就是在属于广州市的东圃、黄埔等地,也有[-ŋ -k]韵尾增多的迹象:咸摄开口三等的乏、梵、凡、范韵就改读[-ŋ -k]尾,这是比读[-n -t]尾更进一步的改变。

此外,上文的论述也显示了各地粤语里各摄有变化的韵常有相同的情况,即动荡的总是那么些韵,这也是值得我们留意的。

3、一般认为,鼻音韵尾的演变途径是m → n→ ŋ → ø,入声韵尾的演变途径则p → t → k → ʔ → ø。或许,我们可以把韵尾依照这种途径变化的称之为“顺势变化”。从广东粤语辅音韵尾变化的情况来考察,各地的韵尾主要是依照这样的途径演化的,这说明顺势演变是潮流。在有鼻音韵元音化的德庆,鼻音韵尾丢失的现象发生在本应收[-ŋ]尾的鼻音韵中,而在有入声韵尾元音化的东莞、宝安两地,入声韵尾中也都出现了喉塞韵尾[-ʔ],这就更为上面的顺势演变途径提供了证明。

可是,我们也看到有的摄韵尾的演化似乎是采取了反势,或者说逆向方式,例如,曾摄和梗摄,三片粤语中的番禺、南海、顺德、台山、开平、仁化、乐昌、去浮、新兴这些地点都出现了反过来收[-n -t]韵尾的鼻音韵和入声韵。再如,开口二等仙韵的“蝉、禅(~宗)”两字广东粤语不少地方收双唇[-m]尾,广州话这两个字就都读[sim˨˩]。同样是开口三等,薛韵的“孽”字珠江三角洲就有五地(增城、佛山、南海、三水、高明),粤北有三地(清远、英德、韶关),粤西有三地(肇庆、封开、新兴)收双唇[-p]尾。不过,到目前为止,逆向反势变化的现象还只是少数。