壹 关于海南语言与人口

1.1 1987年版《中国语言地图集》没有海南方言专图,只附见于B12闽语图。

B12 闽语图中,海南省的汉语方言有闽语、客家话、军话、儋州话、迈话。海南省的闽语称为琼文区,分为府城片、文昌片、万宁片、崖县片、昌感片五个片。图中把儋州话、迈话都归为粤语,但文字说明则未作分类。除了这些,还有多种方言并用区。

B12 闽语图关于海南闽语的文字说明是:

琼文区的主要特征是有[ʔb]和[ʔd]两个吸气音声母,但绝大多数地方都没有[p’ t’ ts’ k‘]等送气的塞音、塞擦音声母。本区方言比较复杂,还可以根据有无[f v]或[φ b]声母,分为府城片、文昌片、万宁片、崖县片、昌感片等五个片。

笔者经过实地调查并参考新近的研究成果,认为原有的分区符合实情,总体可以维持不变,区划名称略作改动:原琼文区改为琼文片,下属的五个片改为小片。原来说明文字简略之处,或分布区域不详细的地方,还有没有涉及到的,本文作一些补充。

海南于1988年建省以后,市县区划、地名更改等情形时有出现,现在都根据中华人民共和国民政部2004年编的《中华人民共和国行政区划简册》,一一订正。

人口数字也有变动。1987年版A1图《中国的语言》文字说明,表2“中国的人口”把“广东省和海南省”列在一起,总人口是59,299,220人,其中汉族58,239,089人,少数民族1,056,731人。没有说明海南的人口数。现在据海南省民政厅2004年8月的统计资料(民政厅地名区划处处长林庆雄先生提供),海南全省人口总数为810万人。

1.2 关于汉族人口和少数民族人口的比例,据1994海南省地方史志办公室编《海南省志》所载,明朝永乐十年(公元1412年),海南汉族黎族人口比例为百分之八十八比十二(19页),到1990年人口普查时,汉族5,442,386人,少数民族共1,115,096人(其中黎族1,019,503人,苗族52,044人,壮族31,017人,回族5,695人,其他少数民族6,837人),汉族占总人口的83%,少数民族占总人口的17%,黎族占总人口的15.55%(67页)。由于社会的飞速发展,尽管少数民族人口数量增加很快,而本族语言的使用情况正好成反比,也就是说,使用的人数是越来越少。但《海南省志》估计,少数民族中讲黎语的约80多万,讲临高话的约50多万,讲村话的约6万多,讲苗语的约4万多(见《海南省志》257页,261页,262页,263页),加上讲回辉话的,共140多万。也就是说,讲少数民族语言的人数占总人口的17%以上。这个估计大概不太切合实际。实际上,少数民族地区的人,都或多或少地会讲海南闽语或普通话,更何况很多少数民族成员在外工作,并不使用母语。1987年版C14《海南岛少数民族语言分布图》(欧阳觉亚负责)估计的数字,略少于前面的估计,讲少数民族语言的人口总数是136.09万人。

至于讲汉语方言的人数,今810万海南人口中,除了会讲少数民族语言的136万人(取欧阳觉亚估计的整数),就有674万人讲汉语方言。其中,讲儋州话的约70万人,讲客家话的约6万人,讲军话的约11万人,讲迈话的约1.2万人,讲蛋家话的约0.5万人,还有从四面八方来到海南工作、经商、教学的外地人员,约40万人,他们讲普通话或各自的母语,所以剩下的545.3万人都讲海南闽语。

贰 海南闽语的区划和各小片特点

2.1 海南闽语(琼文片)的区划分为五小片:

府城小片:海口市、琼山市、澄迈县、定安县

文昌小片:文昌市、琼海市

万宁小片:万宁市、陵水县

崖县小片:三亚市、乐东县、白沙县(牙叉镇及其他城镇)、保亭县(县城及其他城镇)、琼中县(营根镇、乌石、湾岭)、五指山市(原通什县以及所辖其他城镇)

昌感小片:东方市、昌江县

下文每个小片举出一个代表性方言地点的声韵调系统,大致可以看出小片的语音特点。

2.2 府城小片

以海口话为代表。特点是声母有吸气音ʔb、ʔd,舌根擦音有x、h之分,入声韵尾有p t k,但没有喉塞音尾ʔ,入声除了阴入阳入外,还有一个长入调。据陈鸿迈1996;杜依倩2005,海口方言声韵调如下(排列次序略有变动,例字也有变更,下文同)。

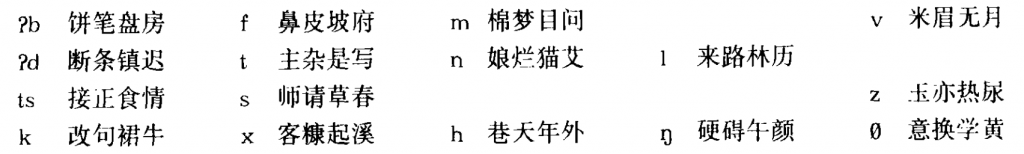

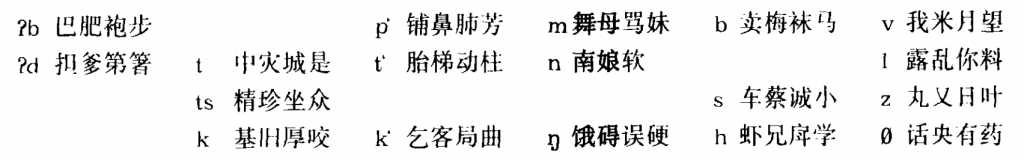

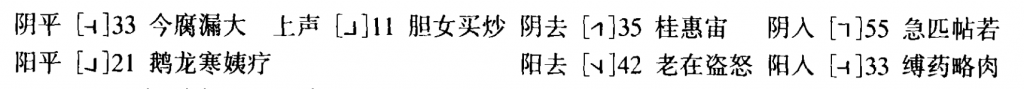

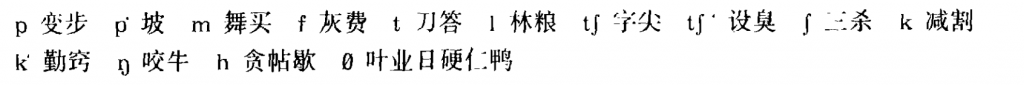

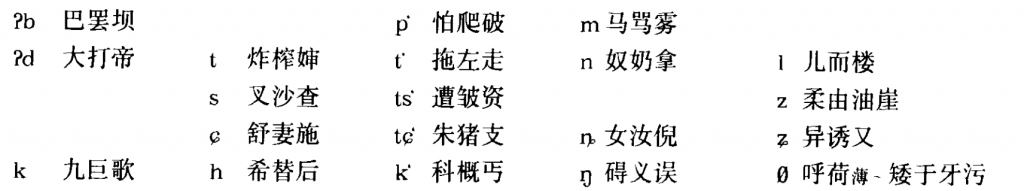

㊀声母16个(包括零声母在内):

按,据杜依倩(2005)纪录,海口有[p’]声母,但只有“拍”一个例字。

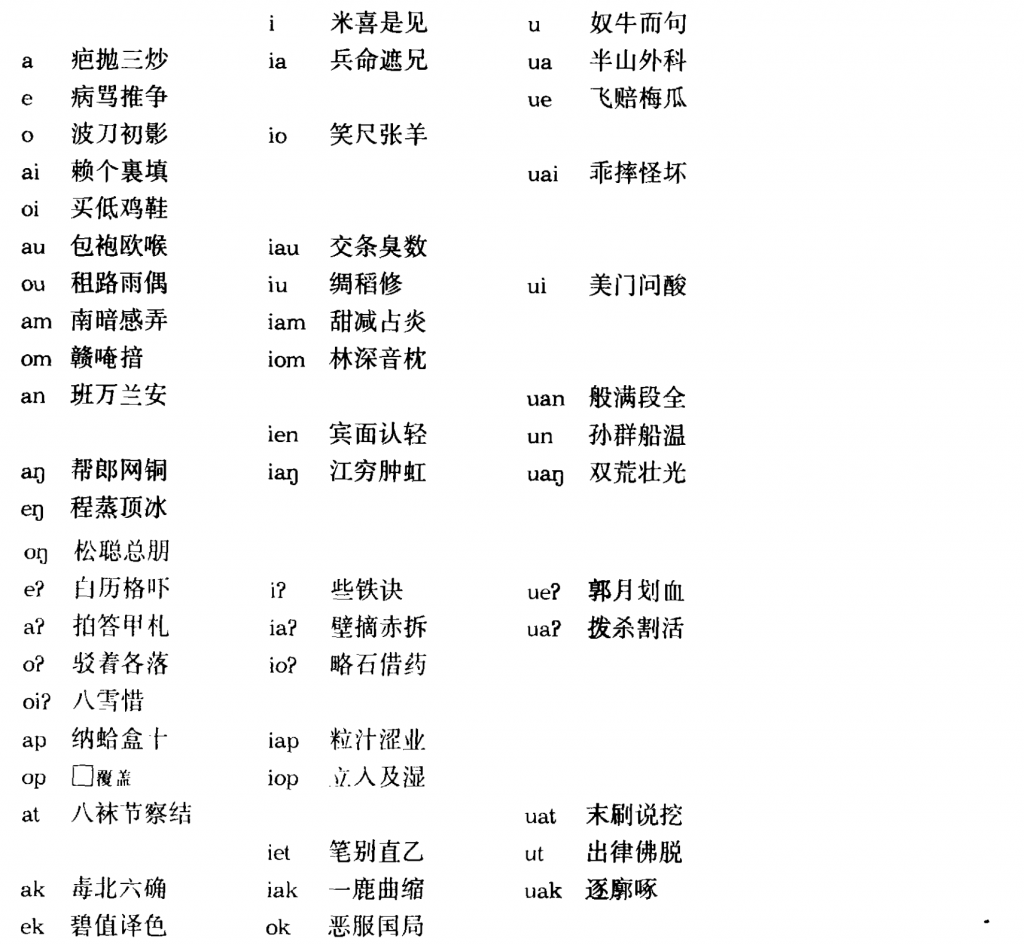

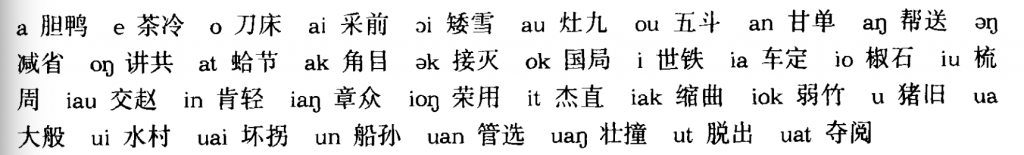

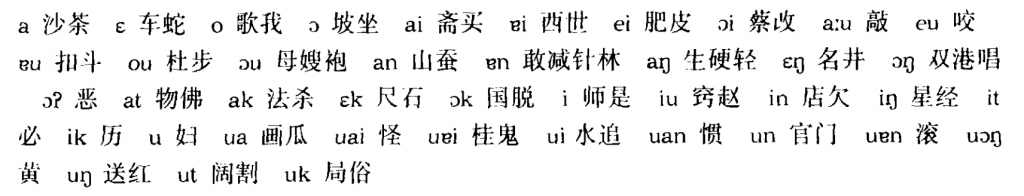

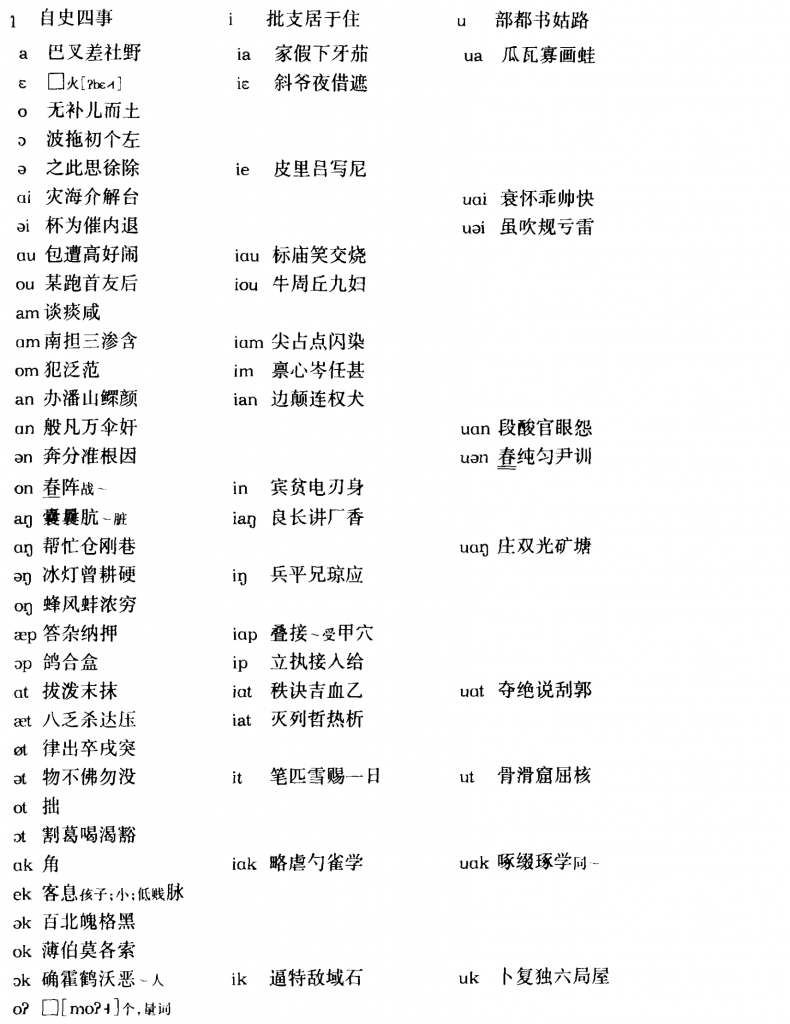

㊁韵母44个(不包括自成音节的m̩、ŋ̍):

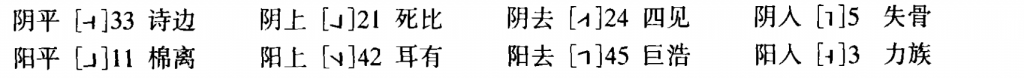

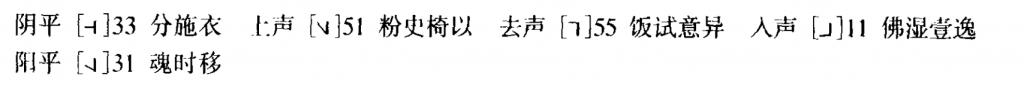

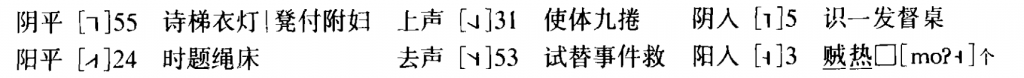

㊂声调8个:

2.3 文昌小片

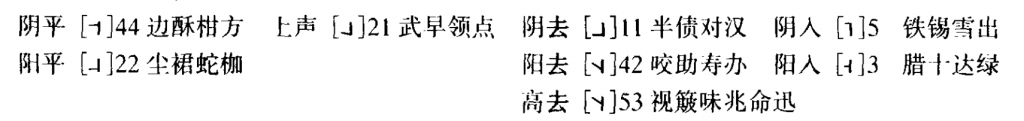

以文昌话为代表。特点是声母也有吸气音ʔb、ʔd,有x、h之分,而且有双唇擦音φ,入声韵尾有p t k ʔ四个,去声除了阴去阳去外,还有一个高去。据梁犹刚1986,124-132页,文昌话声韵调如下:

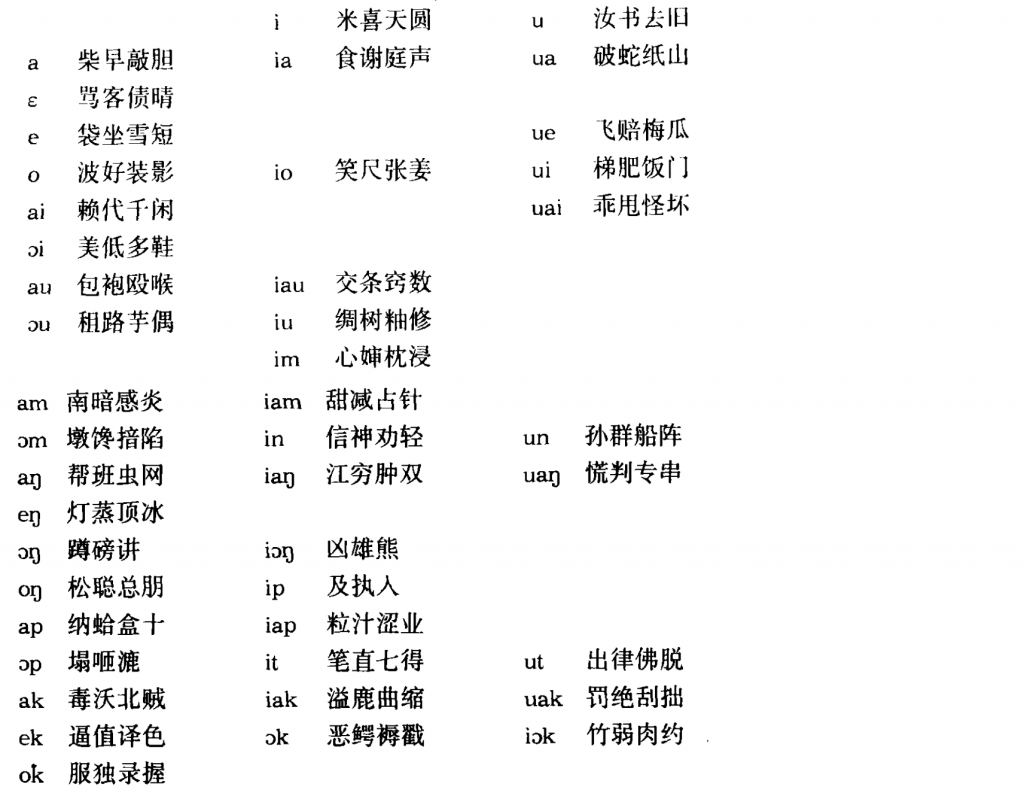

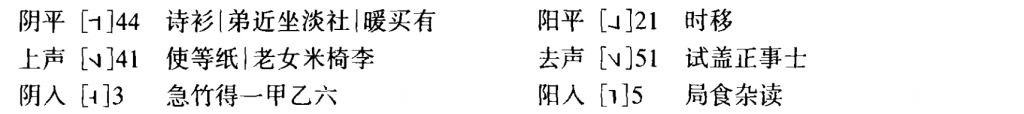

㊀声母18个(包括零声母在内):

㊁韵母52个:

㊂声调8个:

2.4 万宁小片

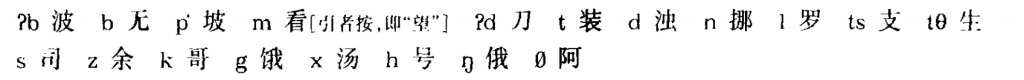

以万宁话为代表。特点是声母比海口、文昌多了送气塞音p’,入声韵尾只有t、k、ʔ三个,去声除了阴去阳去外,还有一个读[˥˩]51调的去声,它包含古清音声母去声字,也包含古浊音声母去声字。据《万宁县志》133-134页,万宁话声韵调如下:

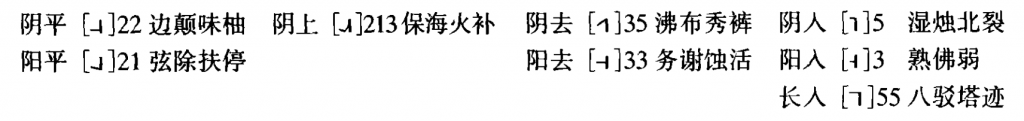

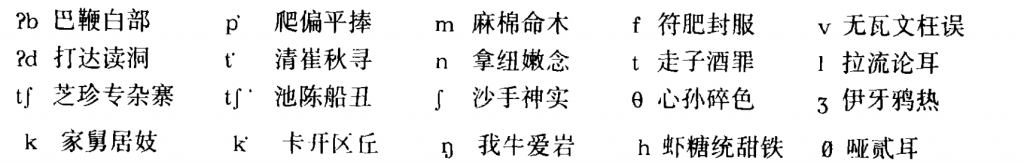

㊀声母19个(包括零声母):

㊁韵母47个:

㊂声调8个:

2.5 崖县小片

以三亚话代表。特点是有三个送气塞音声母p’、t’、k’,入声韵只有t、k两个。据黄谷甘(1991,247-248页),三亚话声韵调如下:

㊀声母18个(包括零声母):

㊁韵母35个:

㊂声调8个:

2.6 昌感小片

以东方市板桥墟话为代表。特点是有送气的塞音塞擦音声母p’、t’、k’、ts’四个,入声韵尾只有ʔ一个。据冯成豹(1989,47-52页),板桥墟话音系如下:

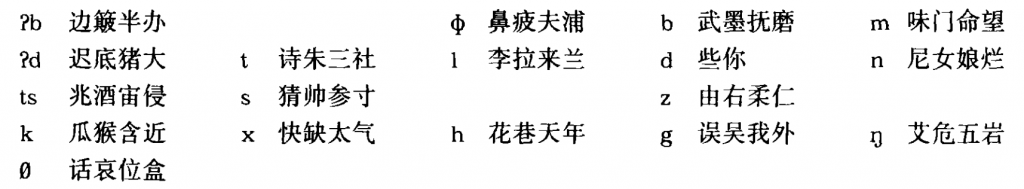

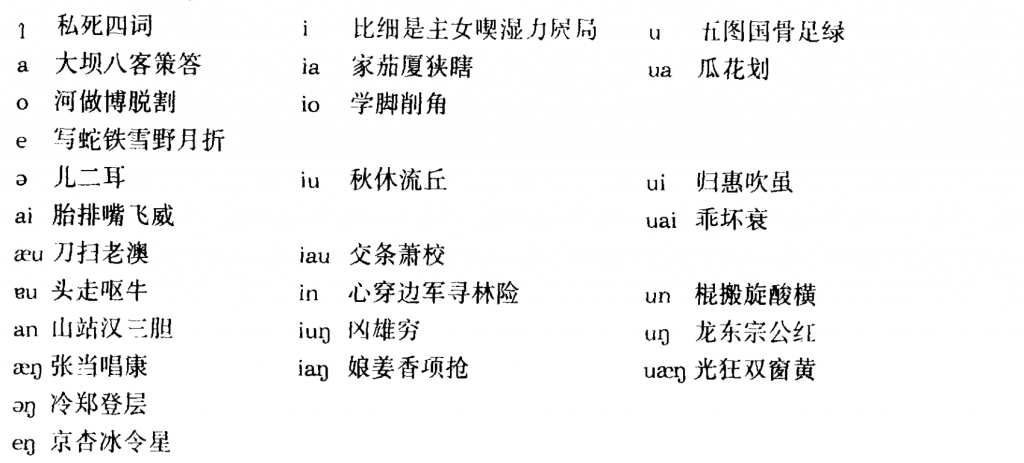

㊀声母18个(包括零声母):

㊁韵母39个:

㊂声调7个:

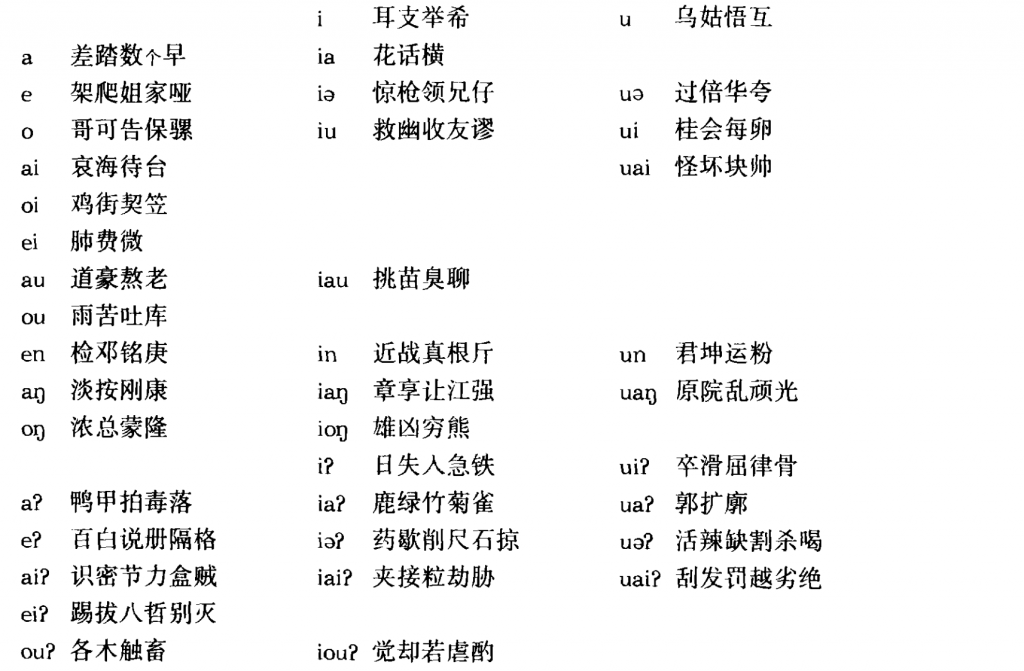

2.7 现在,我们可以简单总结一下闽语琼文片的特点,以及五个小片的差别。

琼文片主要特点是:

(1)有吸气音声母[ʔb]和[ʔd](五个小片只有昌感片没有)。如海口话“饼笔盘房”读[ʔb]声母,“断条镇迟”读[ʔd]声母。

(2)文昌小片的文昌话有φ声母,如“鼻疲夫浦”等。来自古滂、並、非、敷、奉母,其他地方则读f或v或b声母。

(3)府城小片、文昌小片和万宁小片声母有x、h之分,如文昌话“快缺太气”读x声母,“火花血陷“读h声母。崖县小片和昌感小片则无此分别。

(4)府城小片、文昌小片多数方言没有[p’ t’ ts’ k’]等送气的塞音、塞擦音声母,府城小片只有一个“拍”字读[p’]声母,可能受其他方言影响,文昌小片的琼海市嘉积镇话“夫谱甫配被泼抛”等都读[p‘]声母(据冯成豹1992,41-51页),万宁小片也有送气的塞音声母[p’],崖县小片有三个送气音声母[p‘ t’ k‘],昌感小片有[p’ t‘ ts’ k‘]四个送气音声母,如昌感小片的板桥话“平、体、粗、客”就分别读[p’ t‘ ts’ k‘]声母。

(5)府城小片海口话,古山宕江通四摄字读[aŋ]韵,如:班网帮虫;或[iaŋ]韵,如:江穷肿双;或[uaŋ]韵,如:慌判专串。

(6)府城小片有[-p -t -k]入声韵尾,无[-ʔ]韵尾;文昌小片有[-p -t -k -ʔ]韵尾;万宁小片只有[-t -k -ʔ]韵尾,崖县小片三亚话只有[-t -k]韵尾,西北一点的黄流镇话只有[-ʔ]韵尾,昌感小片也只有[-ʔ]韵尾。如三亚话“接灭”读[ək]韵,“杰直”读[it]韵;昌感小片板桥话“鸭甲拍毒落”都读[aʔ]韵。

(7)多数方言只有一个上声,但崖县小片有阴上阳上的对立。如三亚话“死比”读阴上[˨˩]21调,“耳有”读阳上[˦˨]42调。

(8)府城小片除了阴入阳入外,还有长入调,没有塞音韵尾,如海口话的“八驳塔迹”读长入调[˥]55。文昌小片万宁小片除了阴去阳去外,还有一个混合去声,是由古清音声母去声和浊音声母去声演变而来。如文昌话“视簸味兆命迅”等字,万宁话“视”字。

叁 儋州话、客家话、军话、迈话、蛋家话

3.1 儋州话

儋州话分布于儋州市除东南角以外的大部分地区;白沙县与儋州交界的几个村落:狮球乡、荣邦乡等;昌江县北部沿海的海尾镇、南罗镇一带,以及石碌镇的一部分;还有三亚市的个别村落(刘新中2001,49页;黄谷甘1991,243页)。说儋州话的人口约70万。

原B12图把儋州话、迈话一起归入粤语,而原A1《中国的语言》把儋州话列为“非官话”方言,没有进一步说明其系属。

有关儋州话的主要著作有丁邦新的《儋州村话》(1986)和吴英俊的《海南省儋州方言单字音表》(1988)。儋州话有文白读两种音系,如果以白读音为依据,比较丁、吴两种记载,则声母都是16个,韵母是丁记57个,吴记68个,声调都是6个。

关于声母,吴记113页:“儋州话不论文读白读,都没有送气声母。但是古非敷奉母及滂並(大部分)母字,今儋州话读双唇清擦音[φ],有的人有时也读作[p’]或[f],没有区别意义的作用。”丁邦新《儋州村话》5页就记作[p‘]。这是一段很重要的说明。

关于儋州话的归属,丁邦新《儋州村话》189页提出,儋州话文言音和粤语类似,白话音介于赣、客之间:“文言音可能是早期从粤语区传到儋州和白话音混合的。好些现象都证明文言音和粤语类似。”“如果以赣客语这一大支来说,那么儋州村话的白话音代表的是早期赣客语的一种类型。如果以目前情形为准,由于白话音保持许多中古的现象,我们可以说它是介于赣语和客家话之间的另一种大方言——儋州村话。”梁犹刚《广东省海南岛汉语方言的分类》认为,儋州话白读音近似粤语,读书音近似北方话:“据《儋县志》(民国二十三年续修,1982年重印本)199页记载,儋州人来自旧高州、梧州府。现代儋州话还保留着粤语的一些特点,但也渗透了海南岛各地方言(语言)的一些共同特点。”“儋州话还有专用于读书的读书音。读书音的语音系统与北方话近似。”

笔者注意到,从今天的儋州话白话音看,声母有吸气音ʔb、ʔd,喉擦音分x、h,这是海南闽语的典型特点;声调六个,和周围的客家话相似;韵母和粤语、客家话接近。究竟属于何种方言,很难判定,所以仍从原A1图所说,属“未分区的非官话”。

3.2 客家话

客家话分布在儋州市南丰镇、兰洋镇,那大镇的一小部分,以及东风农场、番加农场、侨植农场等地;乐东县抱由镇;琼中县松涛镇和中平镇的思河;三亚市的个别村落(刘新中2001,50页;黄谷甘1991,243页)。说客家话的人口约6万。

我们注意到客家话的声调,据笔者调查的儋州市那大镇石屋村话(发音人李海锋,1974年生,中学教师):

我们从古全浊上声字、次浊上声字都有读同阴平调的现象,可以认作客家话是无疑的。梁犹刚(1984,267页)指出,“海南岛的客家话是清代嘉庆、道光年间(十九世纪上半叶)从粤东嘉应州迁来的移民讲的方言,口音与梅县一带客家话近似。”

3.3 军话

海南省的军话分布范围不小,西部和南部都有。刘新中(2001,50页)把军话分成三片:崖城片,如三亚市崖城墟;儋州片,如那大、中和、王五、长坡等地;昌感片,如昌江县的乌烈、保平、昌化、昌城,东方市的八所、三家、罗带等地。丘学强(2005)《军话研究》3页对海南的军话分布有更详细的介绍(人数约11万左右),转引如下:

海南省东方市讲军话的有罗带乡的罗带、十所、福久、那悦、小岭、大坡田、红兴、下名山、上名山、青山,八所镇的八所、居龙、大砖坡、福耀、皇宁、蒲草,三家乡的乐安、岭村、官田等地。另外,昌江市的昌化镇及昌城乡的部分村落、乌烈镇的大部分村落也讲军话。东方及昌江讲军话的共约六万人。

讲崖城军话的有海南省三亚市崖城镇宁远河以北城西的西关、西元、崖城的遵一村、遵二村、崖城一队、崖城二队,东关市、城东马站,共约一万人。水南高山村(独村)有五、六百人讲十所军话。

讲儋州军话的有海南省儋州市的中和镇、那大镇以及王五、长坡等地,共约四万人。约占全县总人口的5.7%。海头、木棠以前也是讲军话的。

关于海南军话的由来,梁犹刚(1984,267页)认为,“海南岛的军话是北方话的一支。‘此乃五代前士夫以军戍儋,遂相传习,故名军话。’‘与南省官话正音相同。’军话实际上是几百年前传入海南岛的西南官话的一支苗裔。”云惟利(1987)《海南方言》3页认为,军话就是“官话”:“‘军话’的‘军’应是‘官’字的音讹或因仿读‘官’字而来”。

下面介绍儋州中和军话的音系(据丘学强2005,56-57页):

㊀声母20个(包括零声母):

㊁韵母27个:

㊂声调五个:

按,儋州中和军话的声母受周围闽语、儋州话影响,也有两个吸气音ʔb和ʔd,东方市三亚市的军话,都没有这两个吸气音。总之,海南军话属官话系统,从地缘看,是西南官话的一支。

3.4 迈话

迈话的分布,黄谷甘、李如龙(1987)《海南岛的迈话——一种混合型方言》介绍,是在三亚市崖城区拱北、城东、水南三乡及羊栏区羊栏妙林两乡,使用人数约一万两千左右(1982年的统计)。另外,梁犹刚(1984)认为乐东县的沿海渔村和岛屿也有说迈话的,黄谷甘、李如龙(1987,273页)则认为那是旦[蛋]家话。

原图B12把迈话划归粤语,梁犹刚(1984)、陈波(1984)都认为属于粤语,黄谷甘、李如龙(1987)提出,“迈话既有粤方言的成分也有同海南闽语及客赣方言相同的地方,可以说是一种混合型方言。”本文仍从原图归入粤语。

3.5 蛋家话

蛋家话分布于三亚市南海、榆港、后海藤桥渔业村,使用人数约5千人,属粤语;《海南岛志》把蛋家话称为艇家语,并说艇家语即广东语也(据黄谷廿1991,245页)。蛋家话的音系如下(据黄谷甘1991提供的220个例字中整理):

㊀声母14个(包括零声母):

㊁韵母41个:

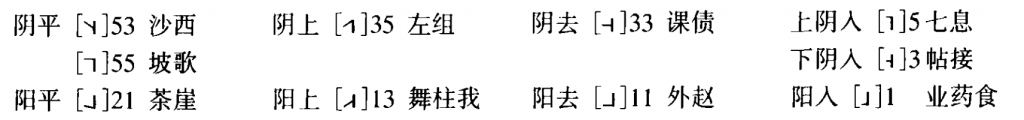

㊂声调9个:

按,从蛋家话的声韵调系统看,声调的调类调值都和广州话相似;蛋家话没有n、t’这两个声母,可能是受广州话n、l不分的影响而只有l,受海南闽语的影响而没有送气音t‘;韵母没有广州话的œ、øy。总的来说,归入粤语是合适的。

肆 少数民族语言和汉语方言混合地区

上文说过,海南的少数民族语言有黎语、苗语、村话、回辉话等。从语言使用的实际情况来看,海南岛有少数民族语言和汉语方言的混合分布地区。这些混合地区包括:

(1)白沙、保亭、乐东、陵水、琼中五县和五指山市,为黎语、苗语和汉语方言混合区

(2)昌江县、东方市,为黎语、苗语、村话和汉语方言混合区

(3)临高县,为临高话和其他汉语方言混合区

(4)三亚市,为黎语、苗语、回辉话和汉语方言混合区

在少数民族和汉族共同居住的地区,为了求得互相交流、理解和共同发展的社会需要,就要有一种大家都能接受的语言作为交际工具。那就是比较简易的接近于所在小片的海南闽语,如昌江县、东方市的,就用接近昌感小片的海南话,三亚、乐东的,接近崖州小片,陵水的接近万宁小片,临高的接近府城小片;而白沙县、保亭县、琼中县、五指山市四个县市的,则说接近崖州小片的海南话,这种海南话有吸气音(同其他琼文片闽语),但有送气塞音塞擦音p‘、t’、k‘、ts’(不同于府城小片、文昌小片、万宁小片)。而且,在1988年海南省建省之前,白沙、保亭、琼中、五指山市(原通什)四县市,和崖县、乐东县一样,都为海南黎族苗族自治州所辖,而和北部的海口、琼山、文昌、临高、儋县等所属的海南行政公署是不同的行政区划。

伍 长流土话的归属讨论

长流土话是海口市秀英区长流镇的土话,和临近的荣山、新海、海秀、丰南,琼山区的石山、美安、遵潭龙桥、十字路等地以及澄迈县的老城等地土话都可以通话。

民族语言学者都把长流土话(陈波等名为“琼山土语”)归类为临高话的方言。琼山市地方志编辑委员会编的《琼山县志》(中华书局1999)方言部分为陈波所写,他也把“琼山土语”归属于临高话,“分布在琼山西部的龙塘、龙桥、十字路、石山、美安等镇,永兴(除罗经、美目、美熙、龙安、松村、美德村)以及遵潭镇的安久、坡仔、王现、儒洞、儒杏、儒盈、儒老村等村,云龙镇的潭连、美在、国群、本良等村,府城镇的红星、城南、儒逢、那央管理区等。”

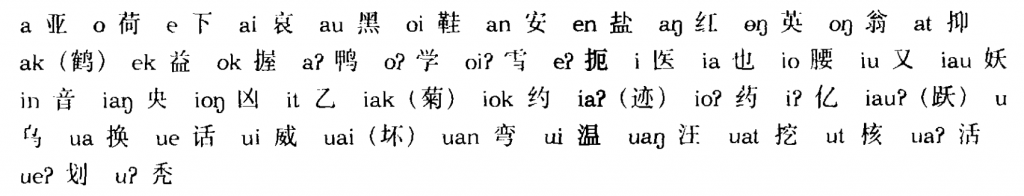

据笔者初步调查,长流土话的音系是和海口话差别较大的一种汉语方言。其音系如下(发音人麦光燊,1932年生,中学教师):

㊀声母20个(包括零声母):

㊁韵母65个(字下加双杠表示书面音,字下加单杠表示口语音):

㊂声调6个(书面读音只有一个入声,调值是5;口语音两个入声):

我们把长流土话和周围方言相比,长流土话的声母系统,既有海南闽语的两个吸气音[ʔb]和[ʔd](按,这是周围方言如儋州话、军话、海口话乃至临高话等绝大多数海南语言的共同特点),又有海南闽语所少有的、特别是临近的府城小片所没有的送气塞音和塞擦音,有很多古不送气清音都读为送气音。如“左走遭皱资猪朱支概丐”等。临高话就没有这种送气音(参刘剑三2000,“引论”6页);《琼山县志》870-875页所记琼山土语也没有这种送气音;可以说,把长流土话归属临高话,很值得斟酌。相比之下,只有客家话有比较多的送气塞音和塞擦音,上文所述儋州那大镇客家话,古浊塞音和塞擦音无论平仄,都读送气音,如“同穷桥步鼻道共杰”等字。从韵母系统看,长流土话无撮口韵,而入声p、t、k韵尾齐全。从调类看,上声去声都不分阴阳,只有平声入声分阴阳,一共6个调。而临高话有7个调,入声就有三个。所以,从长流土话的音系看,其归属需要讨论。是否可以说,是一种古老的海南本土方言?